2025年1月17日

初等授業研究(特別支援型)の授業の一環で、福井県立盲学校と福井県立福井東特別支援学校の参観に行きました。

初等授業研究(特別支援型)は、特別支援教育の視点から授業づくりについて考える授業です。

前期は附属特別支援学校において、実際に個別の学習支援に取り組みます。

子どもさんに合わせた教材を作成し、実践し、振り返ってまた実践する、そうしたサイクルを積み重ねることを通して、個別学習に関する授業づくりについて実践的に学んできました。

後期は、特別支援学校における授業づくりについて、特別支援学校の参観を通して学んでいます。

この日は、学生が2つのグループに分かれて、福井東特別支援学校と盲学校に訪問させていただき、実際の教育現場を参観させていただきました。

盲学校では、まず、盲学校の概要や取り組み、視覚障碍のある人の見え方についてガイダンスをしていただきました。

盲学校の現状や取り組みをお聞きすることを通じて、学生たちは、見えづらさのある子どもたちの生活や学びをより充実したものにするための実際的な工夫や取り組みを知るとともに、

盲学校に在籍する子どもの居住地と繋がりをどのように創り出していくのか、子ども同士の学び合いや育ち合いをどのように創り出していくのかといった課題をそれぞれ見出したようです。

また、“見えづらさ”について実際に体験することを通し、一人ひとりの見え方に配慮するということの実際とその重要性を改めて学んだようでした。

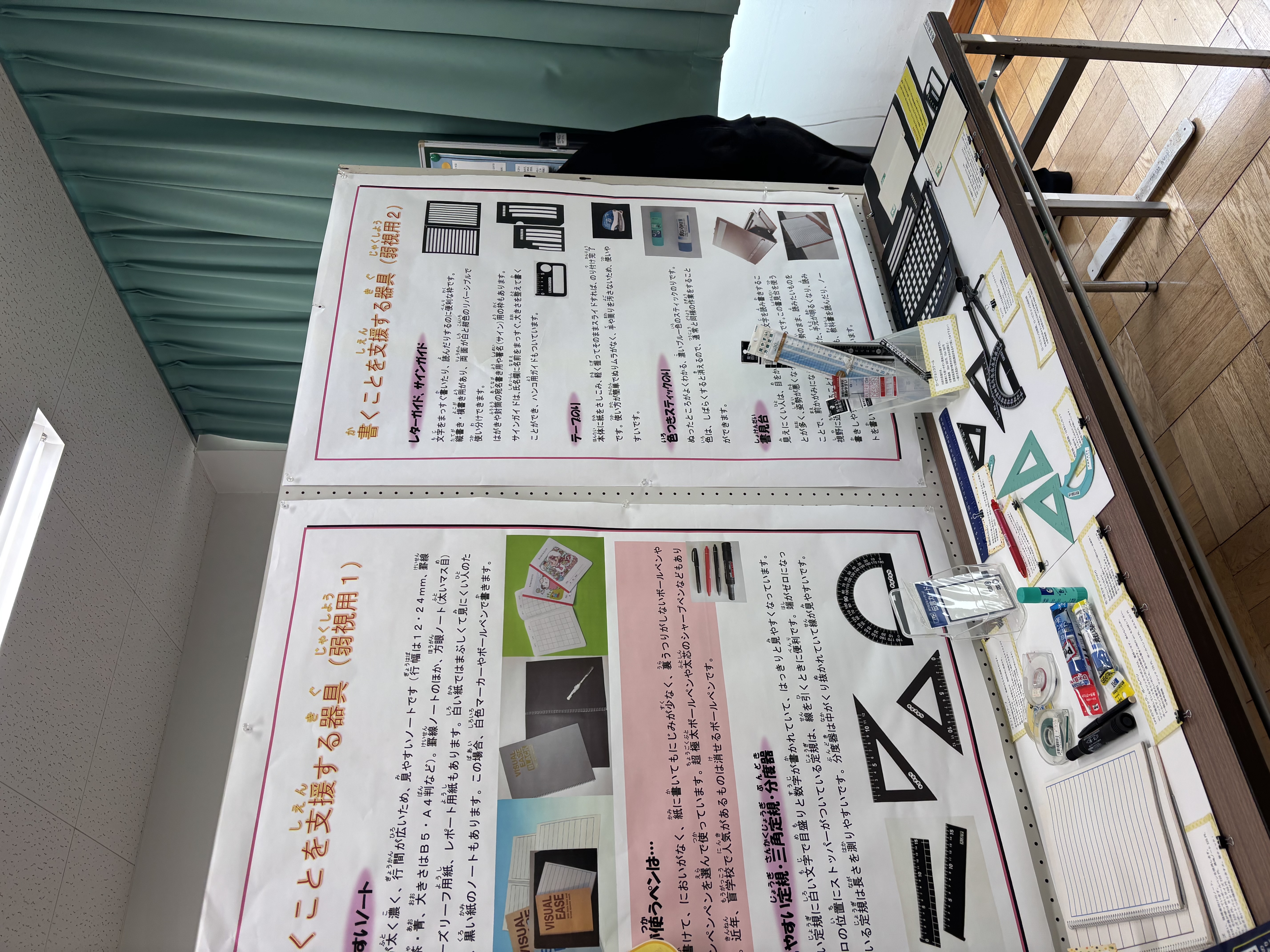

ガイダンスの後には、校内や実際の授業の様子を見学させていただきました。

様々な工夫、配慮がなされている教育環境を実際に目をする中で、自分たちが普段過ごしている環境が見えづらさのある人にとって暮らしやすい環境になっているか、改めて見直す機会となったようです。

〈学生の振り返りより〉

・今日の見学を通して一番心に残ったのは、1人1人見え方が全く異なるため教師の思う「見える」と生徒の思う「見える」が違うかもしれないという視点を持つことが大切だということである。自分と異なる見え方をしているとわかっているつもりでも、実際にその人の視界を体験できない以上、どうしても自分の見え方で考えてしまいがちだが、自分が見えているものが相手にも見えていると思わず、「話を聞いていない」「うっかりミスが多い」と判断する前に「見え方が違うのではないか」ということを考えるようにしたい。

・盲学校では、目の見えない人や見えにくい人が生活しやすい環境について考えた。点字ブロックは目の見えない人が使うものであると思い込んでおり、目の見えにくい人にとっても道しるべとなっていることを今回はじめて知ることができた。点字ブロックがあるとそれだけで視覚障害を持つ方に優しい場所と思いがちであるが、歩道や周囲の色に溶け込んでしまう黄色くない点字ブロックは、目の見えにくい方々にとって見えづらさのあるものであることを知った。点字ブロックを作った人は、目が見えにくい人がそれを使うことを考えていなかったのかもしれない。私も含め、様々な方の立場に立ち思いやりをもって行動することが大切であることを感じた。

・学校見学では、教室に通常学級ではなかなか見ないような学習支援の道具を見ることができた。拡大教科書や読み上げPCなど大学の講義でも単語は聞いたことがあっても実際の現場では見たことがなく感動した。実際に見た道具は、かなり大きかったり緻密なつくりでできているためこのような支援が個人もちのように与えられるのはこの学校の体制が整っているからだなと感じた。

図書館では、他の学校と同じようにたくさんの本があったのだがその半分が点字の本であることに気づき驚いた。点字の本は、バインダーでまとめられており通常の本よりも分厚くなっていた。点字の本は点字の本を作っているボランティア団体があり、そのボランティアから寄付されているものが多いようだ。そのほかにも、本を読み上げるCDプレーヤーもあり視覚情報がなくても本が楽しめる場所になっていた。

廊下など子どもたちが移動を行う場所では視覚障害の方が歩きやすいよう工夫もあり、階段近くや廊下の途中などいたるところに点字ブロックがあったり段差があったりした。また、体育館などには壁がウレタンクッションなどの体に優しい構造を行っている工夫が見えた。ここまでの工夫があれば障害を持つ方も安心して学校生活を送れると感じた。

また、日常生活に使うもの(文房具)などにもはっきり見えるような色の工夫があり、つくりだけではなく色にも配慮した生徒目線の工夫が沢山あることが分かり、感動した。

福井東特別支援学校では、病弱教育の概要と学校についてのガイダンスをしていただいた後に、学校の中を案内していただきました。

実際に児童生徒さんとかかわらせていただきながら、校舎の中を見学しました。

案内の前に「合理的配慮と事前的改善措置の工夫を見つけてみてください」と先生からお話があり、学校内のさまざまな工夫を見つけようと、細かなところまで見ている学生の姿が

ありました。

一人ひとりの生活や学びをより充実したものにするための工夫や取り組み、またお子さんの生活を支えるための多職種連携の大切さと責任を学ぶことのできた貴重な参観となりました。

〈学生の振り返りより〉

・参観を通して、気づいたことが2つある。まず1つ目は、学校全体にユニバーサルデザインが施されているところである。学校には、廊下に手すりがあったり、大きめの机やエレベーターが設置されていたり、家庭科室に車いすのまま立てるキッチンがあったり、フローリングの床で車いすやバギーを押しやすくしていたりなど、すべての人が使いやすいような学校の設備が整えられていた。また、階段の段差が低く設計されていたり、寝ころんだままできるトイレがあったりなど、学校に通うお子さんにとって利用しやすいように、学校のつくりが設計されていると感じた。これらから、私は、学校全体にユニバーサルデザインが施されていると考えた。しかし、学校外ではまだまだユニバーサルデザインを取り入れたものが少ないと、私は日々感じている。そのため、今回の参観を踏まえると、改めてすべての人が使いやすいようなデザインを取り入れることは必要であると考えた。

次に2つ目は、合理的配慮のある授業を行っていたことである。今回の参観で、私は紙粘土製作と音楽の授業を見学し、教師やお子さんの様子を観察した。その際、教師は合理的配慮のある授業を行っていたと感じた。特にそう感じたのは、音楽の授業における楽器演奏の時間である。教師は、お子さんの動くことのできる範囲などを鑑みて、お子さんに握ってもらう楽器を変えていた。そのため、あるお子さんは鳴子を握っていたり、腕全体を動かすことのできるお子さんは大きめの太鼓を持ち、スティックを使ってリズムを刻んでいた。また、鳴子を鳴らす際は教師も一緒にお子さんの手を握り、鳴子の音鳴らしの支援を行っていた。この様子などから、私は、合理的配慮のある授業を行っており、お子さんの状態に合わせて教師が支援を行っていくことが大切であると考えた。

・重複障害や医療的ケアが必要な児童への関わりとして、教員も研修を受けてケアをすると知った。しかし、看護師や保護者の方にしかできないこともあるようだ。実際に施設を参観してみると、一人一人に先生がついている中で、近くに看護師さんもいるという状況がほとんどであった。教室には、医療的ケア用品や電子レンジ、ポット、食器乾燥機など普通の学校にはないものばかりであった。マットやベッドも置かれていて、どのような姿勢でも授業を受けることができるように工夫されていた。

印象に残った場面は音楽の授業であった。太鼓や鳴子で楽しそうに演奏をしていた。しかし、あまり体を動かすことができない児童がほとんどであったため、見るだけで楽しめる音楽と布を使った活動を行っていた。音楽に合わせて児童の目線の上を大きな半透明の布を動かし、視覚的に音楽を楽しむというものだった。音楽に合わせて動かすことは想像以上に難しかったが、児童に布が当たらないようにすることがとても難しかった。布が近づいてきてもよけることができないため、当たらないように慎重に動かさなくてはいけないのがとても難しかった。

また、環境的な面ではトイレの設備が充実していた。便器が置いてあるトイレではなく、全部がフローリングでカーテンがついていて、寝転がってトイレをする場所があることに驚いた。さらに、廊下から教室がほとんど見えるようにドアにクリアな部分がついているものが多かった。これは、廊下からでも児童の小さな変化に気づき、すぐに対応できるようにするためであった。クリアすぎて学習に集中できない児童の教室のドアは、半分だけクリアになっているなど教室や児童によって工夫されていた。

合理的配慮と基礎的環境整備について学んだが、世の中がすべて基礎的環境設備が整っていれば合理的配慮は必要ないという言葉が印象に残った。もっと特別支援に関する知識を学ぶべきだと感じた参観であった。

参観を受け入れてくださった福井県立盲学校、福井県立東特別支援学校の先生方、ありがとうございました。