子ども科学教育教育全国大会&教育研究集会

6月13日(金)、子ども科学教育研究全国大会及び教育研究集会が本校で開催されました。

今年は、2024年度ソニー子ども科学教育プログラムに寄稿した本校の教育論文が全国で最優秀賞に選ばれ、その最優秀校としての全国大会も兼ねた大会でした。全国から集まってくださった参加者は、例年にも増して600名を超えました。

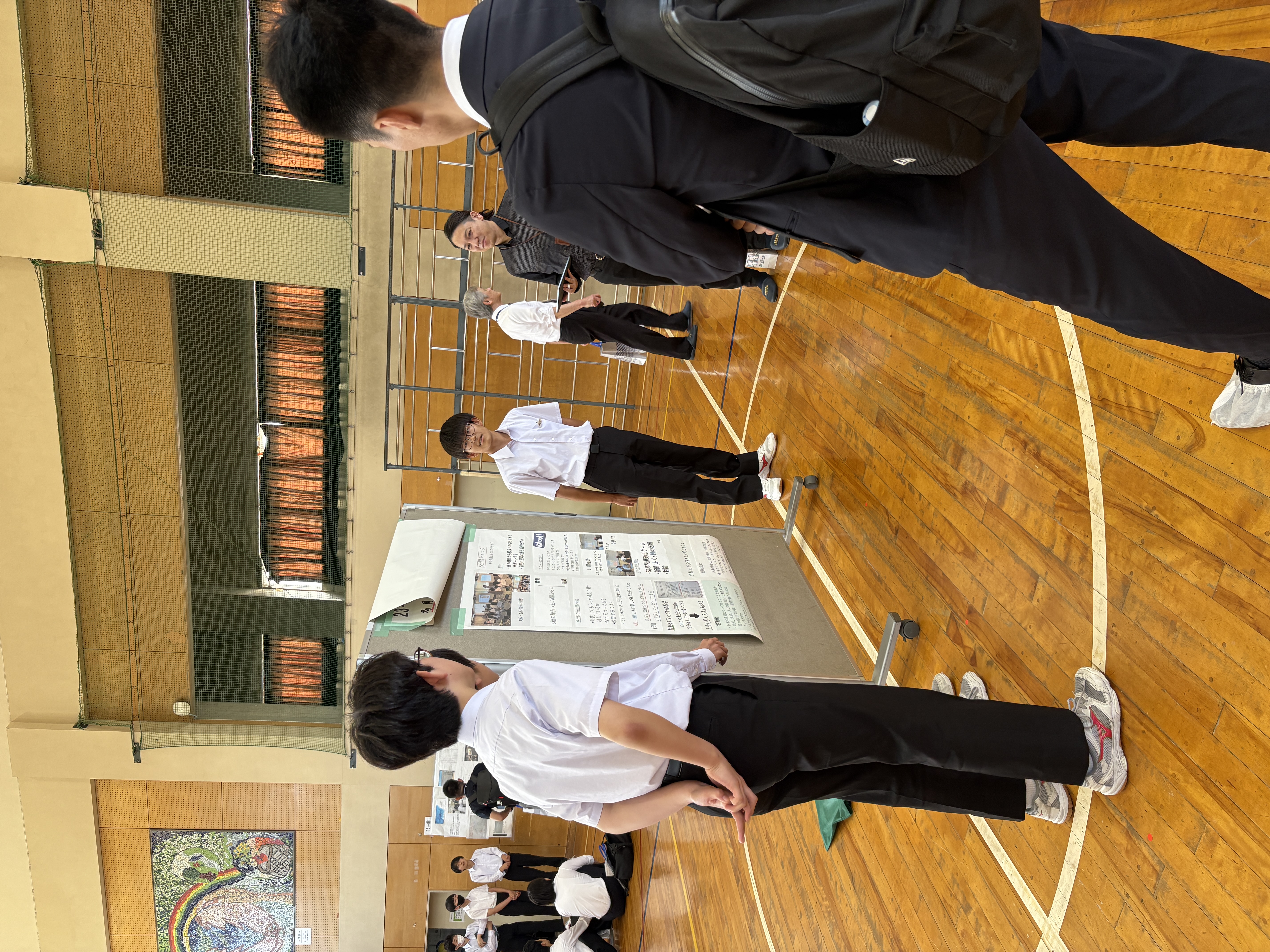

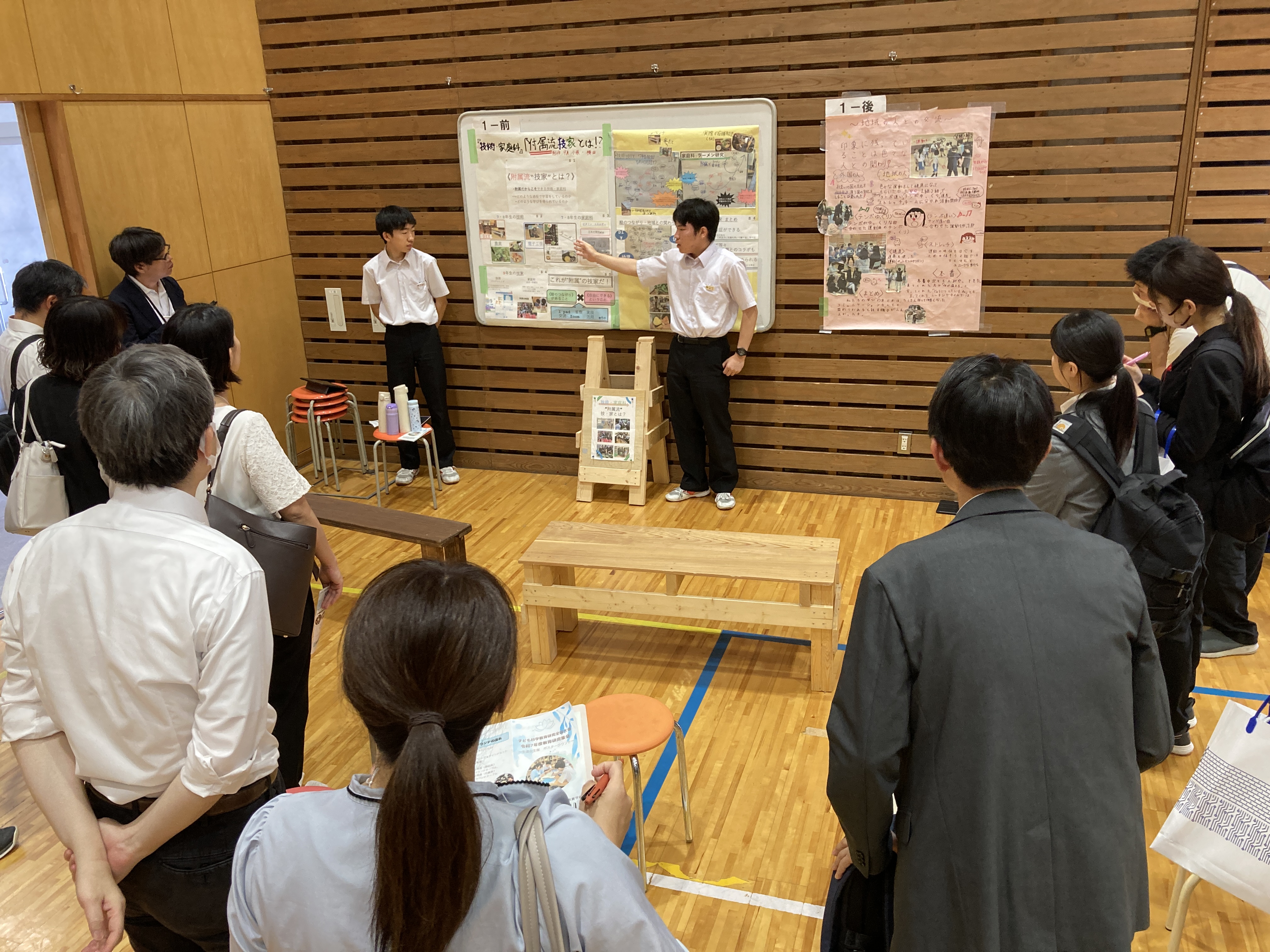

オープニング&ポスターラウンド

オープニングは北体育館で、執行部によってスタート。生徒会目標「Re:Fuzoku」のもとに、学校生活の当たり前を見直し、その価値を見つめ、生活・学びの質を向上させたいという思いが語られました。そして、ポスターラウンドに移ります。ポスターラウンドは、昨年度から始まった取組で、「ポスターセッション」 と「ラウンドテーブル」を掛け合わせたものです。せっかく大勢の人に聞いてもらう機会に、ただ聞いて終わりではなく、共に語り合い、学び合える時間を作りたいという執行部の思いからスタートしています。前期課程から6グループ、後期課程から33グループ、そしてソニー子ども科学教育プログラムにおいて個人の論文で受賞された先生方7名が発表しました。どのグループも、熱量を持った素晴らしい語りと、身を乗り出して問いを投げかけてくださる参加者の皆さんとで、素敵な学びの時間が生まれていました。

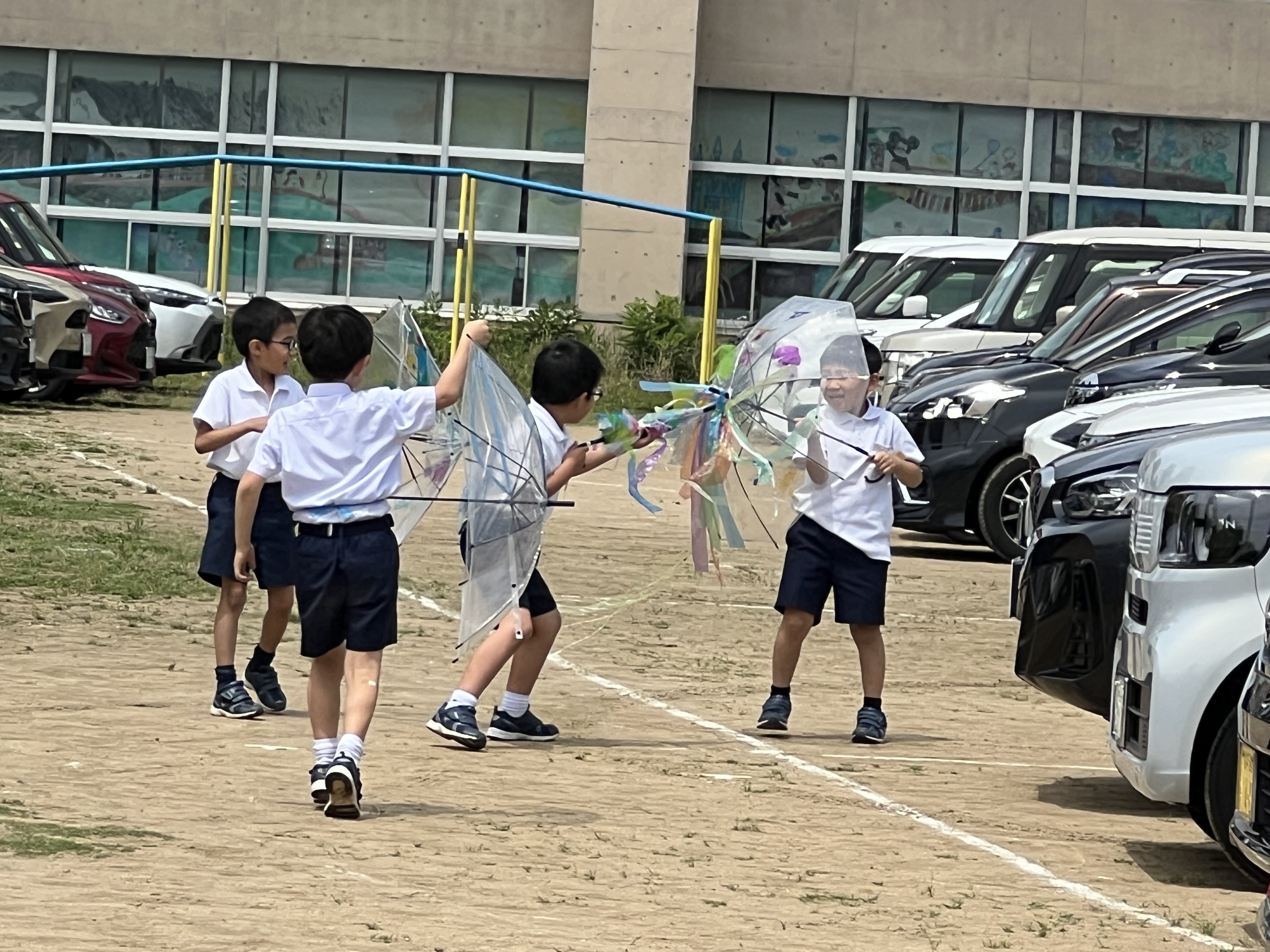

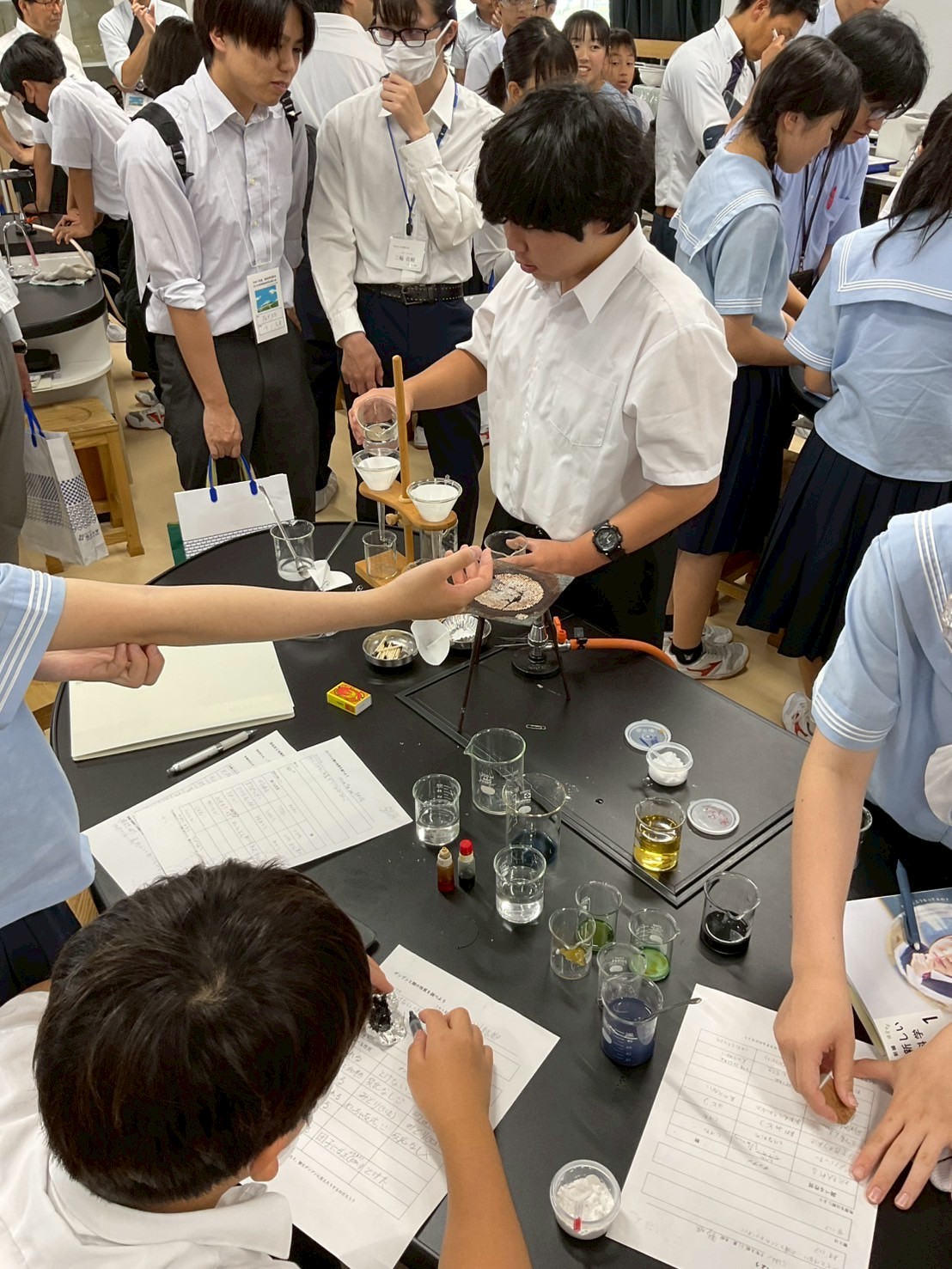

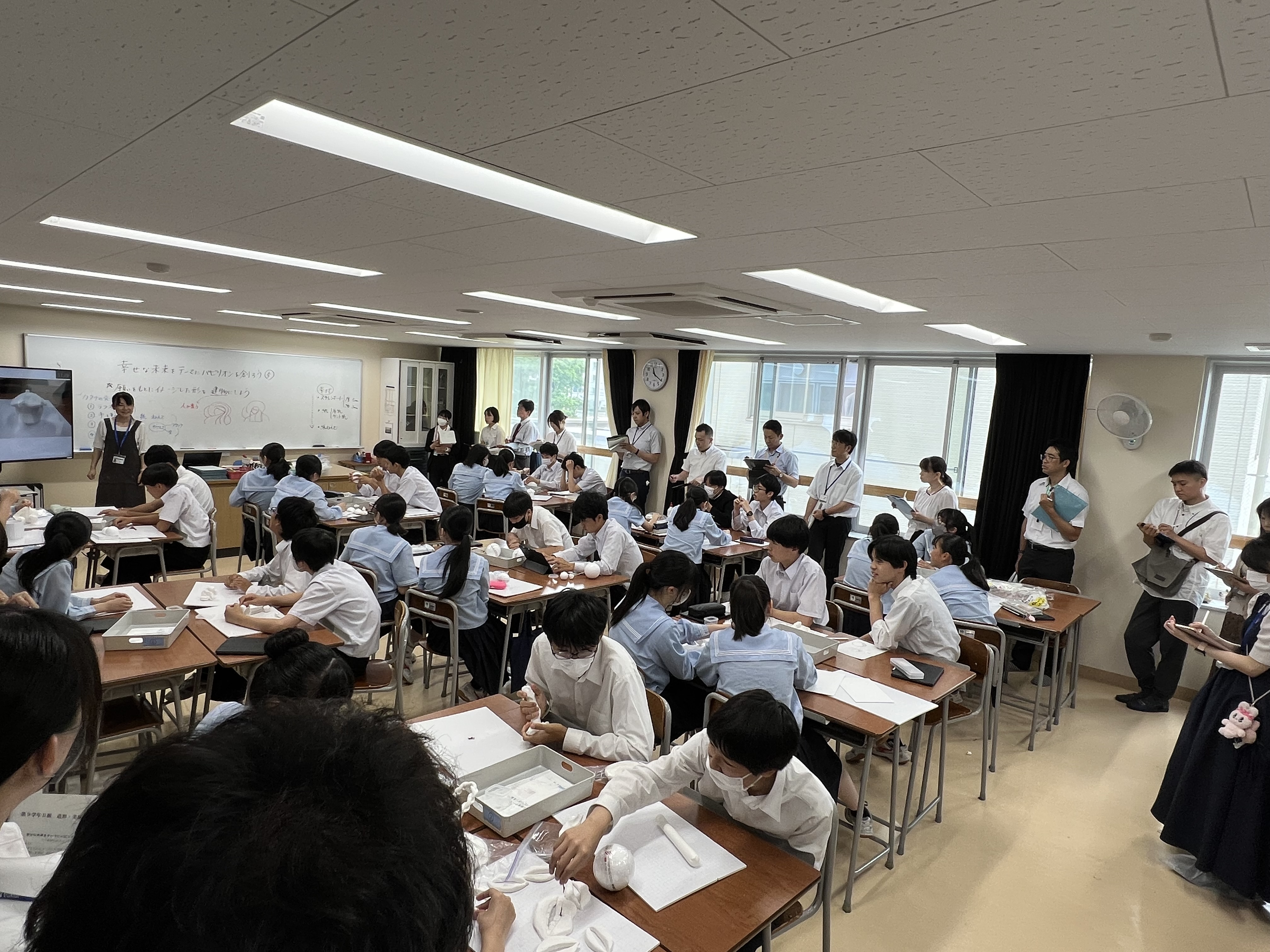

公開授業Ⅰ(前期課程)

その後、公開授業Ⅰ、前期課程の授業公開に移ります。どの授業でも五感を使い、仲間と対話し考えていく授業に夢中で取り組んでいました。

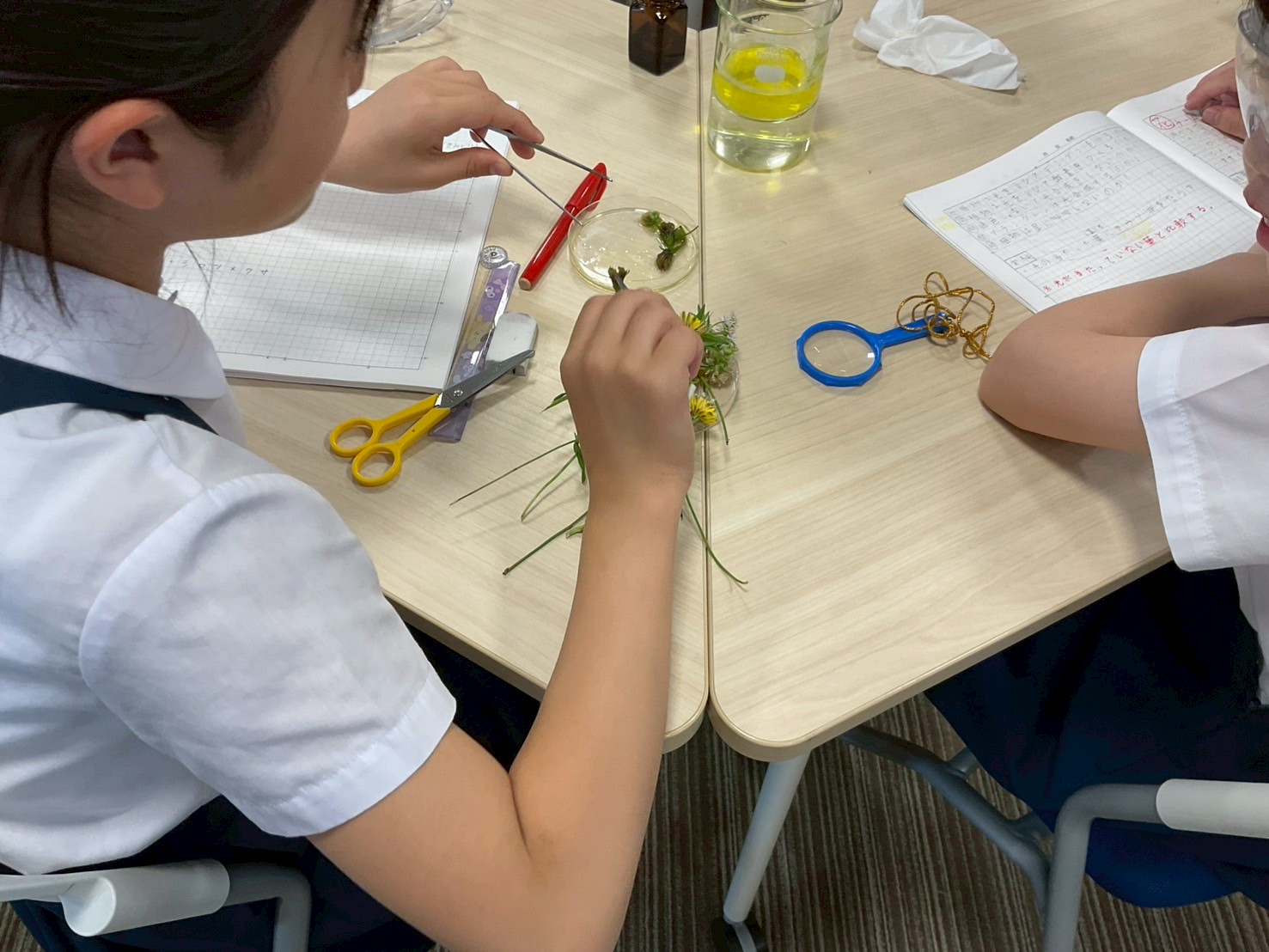

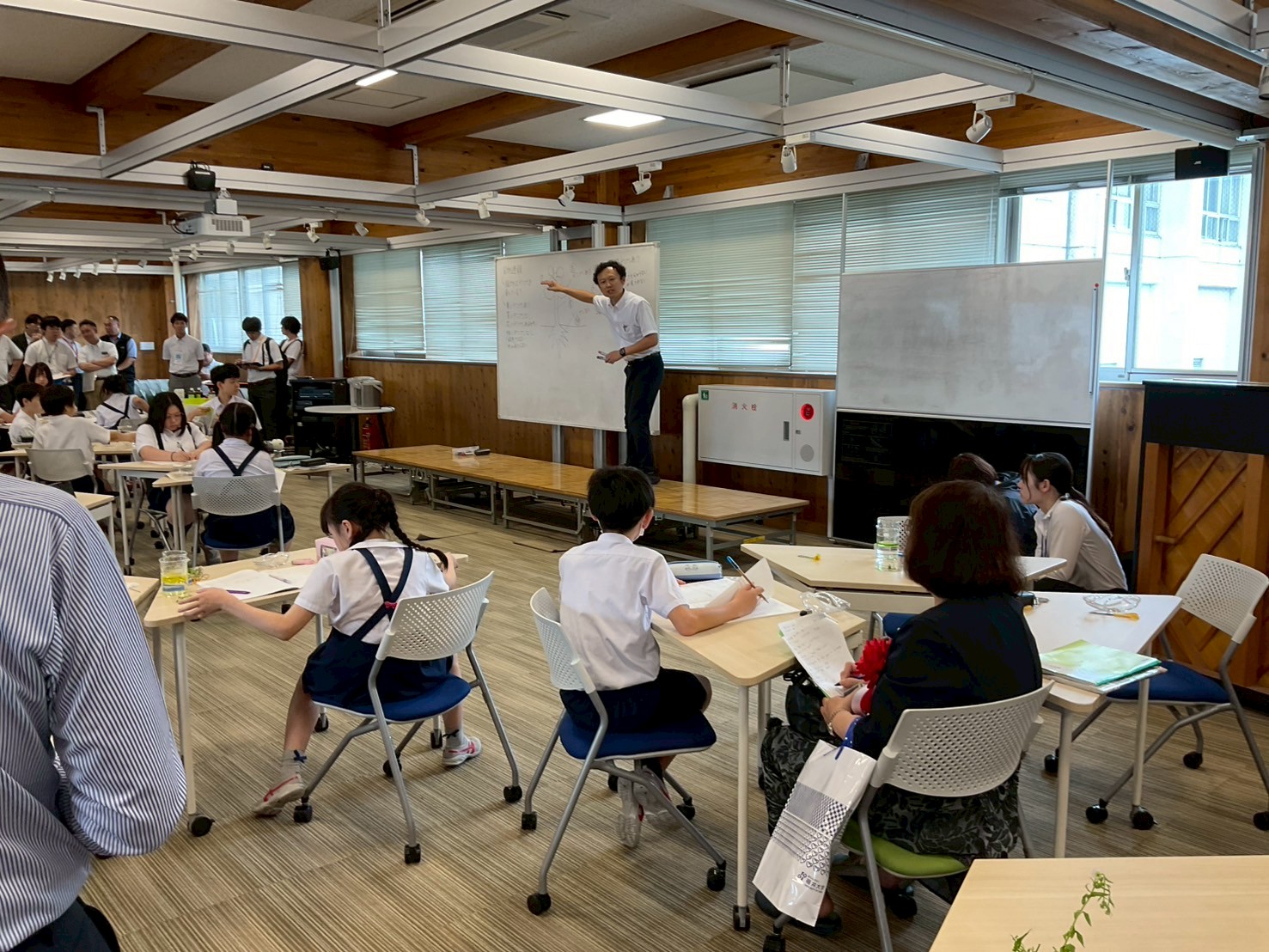

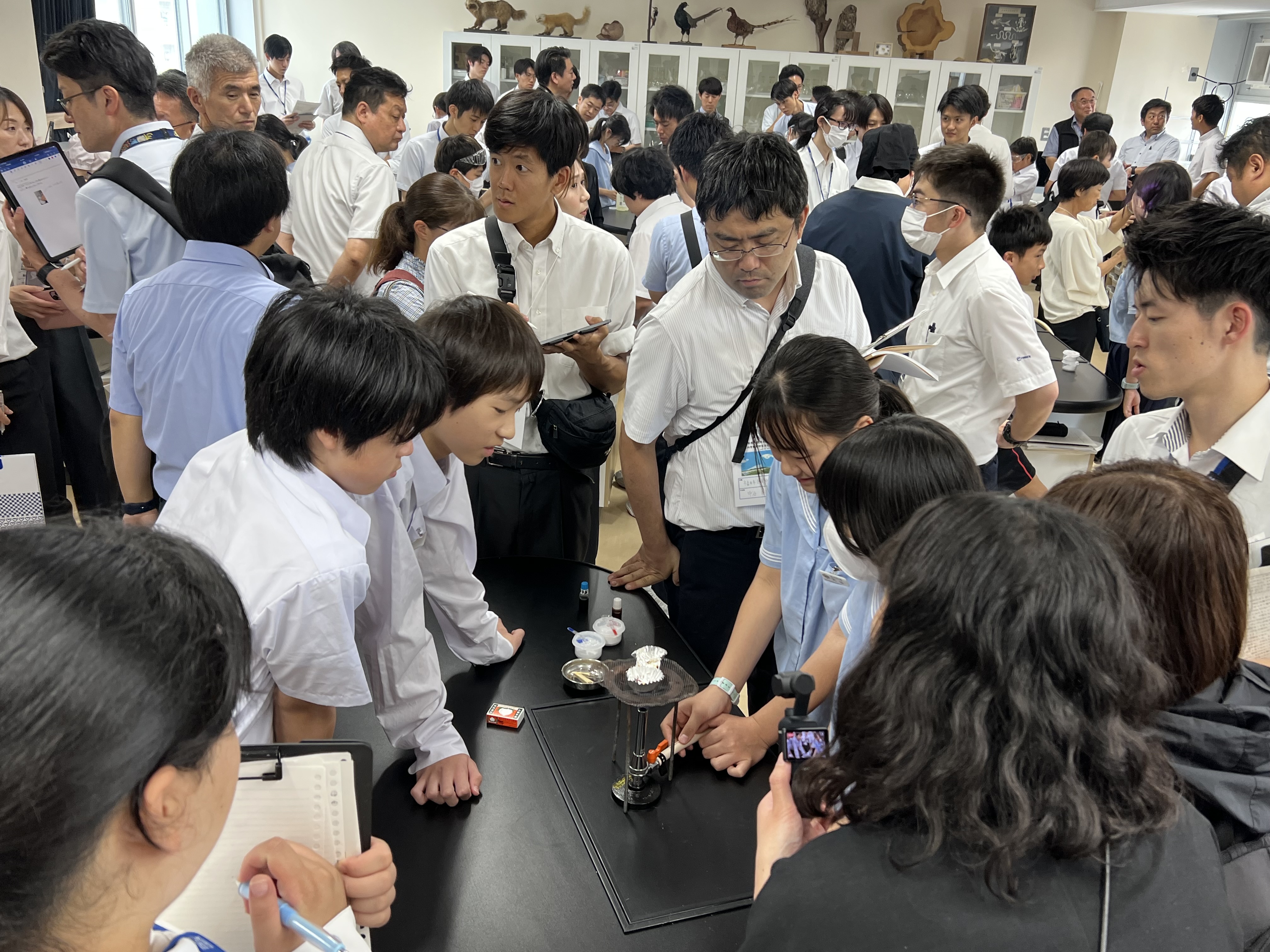

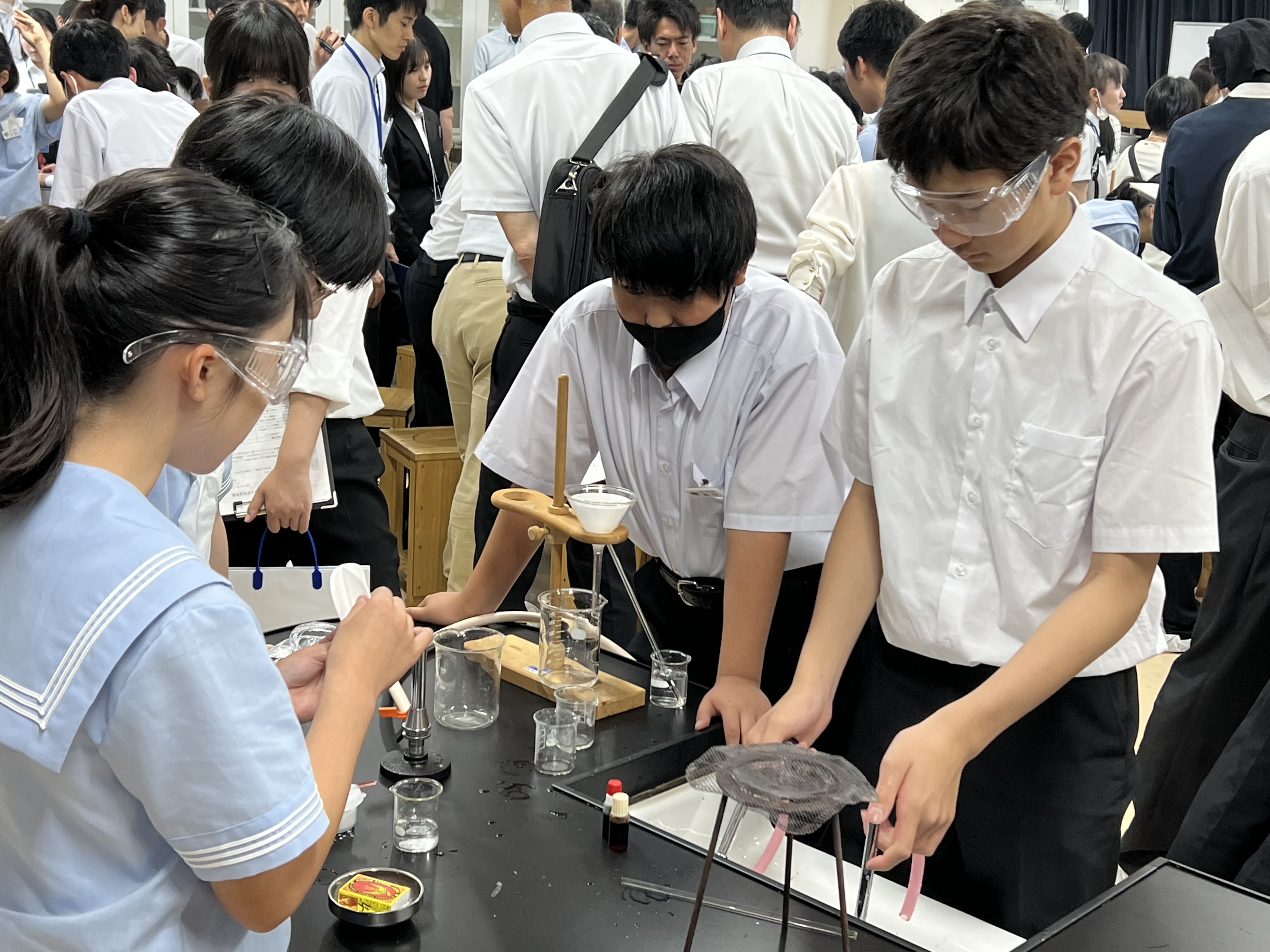

公開授業Ⅱ(後期課程)

公開授業Ⅱ、後期課程の授業です。問いを解決するために、資料を集め、方法を考え、話し合い、自分たちなりの答えを見つけ出そうとしていました。

昼休憩

9年生の社創で開発したお弁当を、来校された先生方に召し上がっていただきました。「観光」をテーマに地元の食材を使って考え出した「やきとり弁当」。デリアテールさんとの共同開発で試行を重ねながら商品化していきました。食材だけではなく、親しみやすいキャラクターを考えたり、分かりやすいお品書きを書いたりなど細部までこだわりを入れています。今後は更に改良を加え、夏休みに店頭販売する予定です。ご期待ください!

各教科の分科会

午後の教科の分科会は2部制で行いました。前半30分は、後期課程の子どもたちが参加し、県内外の先生方と、教科の学びについて共に語り合い、考えていきました。「なぜ、その教科を学ぶのか」「その教科を学んだ先に何があるのか」教科の学びを根本から問い直す語り合いが行われました。本校では、このように子どもたちと大人が授業について語り合うということが日常化してきています。

後半は、教員での語り合い。当日の授業の子どもたちの姿から、めざすべき授業のあり方を検討していきました。子どもたちの生の意見を聞いた後なので、先生方の議論にも熱が帯びていました。

全体会&シンポジウム

全体会では、校長挨拶、来賓祝辞の後、幼稚園・義務教育学校の研究概要が共有されました。

その後、学習院大学文学部教授 秋田喜代美先生、慶應義塾大学教職課程センター教授 鹿毛雅治先生、千葉大学教育学部教授 山下修一先生をシンポジストにお迎えして、福井大学連合教職大学院教授 木村優先生のコーディネートのもと、シンポジウムが行われました。

まず、山下先生から、ソニー子ども科学教育プログラムの受賞理由を解説していただきました。そして、3名の先生方から、当日のポスターラウンドや授業での子どもたちの姿をもとに、「子どもが主体的に学ぶためには」「協働探究のあるべき姿」「スロールッキング(探究の対象をゆっくりじっくりみる)ことの重要性」「幼稚園から義務教育学校への12年間のつながり」「教科を超えて語り合う学校文化」「省察のあり方」など、本校の取り組みを価値づけしてくださりながら、多くの示唆を提示してくださりました。

参加していただいた先生方ありがとうございました。今後とも共に学校を、授業を共に考える仲間として、先生方と語り合えたら幸いです。

この研究集会を1つの契機として、子どもたちと共に、さらによりよい学校生活、学びを協創していけるようにがんばっていきます!