入学前教育プログラム(学校推薦型選抜Ⅰ高大接続型(嶺南地域枠)入学予定者・12~3月期)

嶺南地域枠での入学が内定すると、高校生のうちから嶺南地域に関する学びがスタートします。大学からいくつかの課題が出され、その課題について個人やグループで取り組みを進めます。令和6年度の課題の1つはグループ探究で、「嶺南地域と嶺北地域の比較等をとおして、嶺南地域の課題・特徴を各自で発見し、個人で調査したことをグループ内で比較してまとめる」といったものがありました。学校の枠を解いてグループを作り、時には現地やオンラインを活用した取材なども行いながらグループ探究を進めます。探究の成果は、2月中旬にオンライン開催の成果報告会で発表し、嶺南地域枠での入学予定者全員で共有します。写真は、令和6年度の入学前教育のグループ活動の一環で、高校生(3人とも別々の高校の生徒)が嶺南教育事務所の所長に取材をしている様子です。

嶺南地域枠での入学が内定すると、高校生のうちから嶺南地域に関する学びがスタートします。大学からいくつかの課題が出され、その課題について個人やグループで取り組みを進めます。令和6年度の課題の1つはグループ探究で、「嶺南地域と嶺北地域の比較等をとおして、嶺南地域の課題・特徴を各自で発見し、個人で調査したことをグループ内で比較してまとめる」といったものがありました。学校の枠を解いてグループを作り、時には現地やオンラインを活用した取材なども行いながらグループ探究を進めます。探究の成果は、2月中旬にオンライン開催の成果報告会で発表し、嶺南地域枠での入学予定者全員で共有します。写真は、令和6年度の入学前教育のグループ活動の一環で、高校生(3人とも別々の高校の生徒)が嶺南教育事務所の所長に取材をしている様子です。

参加した学生の声

- 初対面の人とチームを組んでオンラインで探究をするということが初めてだったので、不安もあったけどいい経験になりました。Bグループは最初の方はあまり会話が弾まず、どうしようと思うこともあったけど、meetingを重ねて最終報告会ではチームで一つのものを作り上げることができたのでよかったです。Bチームは私以外の3人は嶺南在住で、3人から話を聞いて初めて知ることも多くありました。嶺南と嶺北の違いを見つけることができた課題1になりました。探究を深めるために実際に嶺南で教員をしていた先生にインタビューをして、情報を集めることができました。初めて話す先生ともこれを機に仲良くなれたのでよかったです。

- 教育に対する思いを深められたり、同じ嶺南枠での友人を作ることができたりと、活動を通して多くのものを得ることができた。入学後は自身のもつ教員の理想像を軸として持ち、実際に叶えられるように頑張りたい。

嶺南地域教育プログラム研修・交流会(1年次・2年次共通・前期)

毎年6~7月頃、嶺南地域1市町の学校や施設を会場に、「嶺南地域教育プログラム研修・交流会」があります。会の目的は、①嶺南地域枠で入学した1年生と嶺南地域教育プログラムの受講が決定した2年生の交流を図ること、②嶺南地域の各市町の特色ある教育活動または地域の教育素材に触れることの2つです。また、現場の教員などと交流する機会もあります。現職教員や教育行政の担当者から学校現場の生の声を聞いたり、学生から今の学校現場の様子や「先生」という仕事について質問したりする貴重な機会となっています。開催地は嶺南6市町をローテーションで順に回ります。写真は、令和7年度に訪問した美浜町生涯学習センター「なびあす」での現職教員との交流の様子です。

毎年6~7月頃、嶺南地域1市町の学校や施設を会場に、「嶺南地域教育プログラム研修・交流会」があります。会の目的は、①嶺南地域枠で入学した1年生と嶺南地域教育プログラムの受講が決定した2年生の交流を図ること、②嶺南地域の各市町の特色ある教育活動または地域の教育素材に触れることの2つです。また、現場の教員などと交流する機会もあります。現職教員や教育行政の担当者から学校現場の生の声を聞いたり、学生から今の学校現場の様子や「先生」という仕事について質問したりする貴重な機会となっています。開催地は嶺南6市町をローテーションで順に回ります。写真は、令和7年度に訪問した美浜町生涯学習センター「なびあす」での現職教員との交流の様子です。

参加した学生の声

- 私は小学校・中学校と、様々な探究活動を行ってきました。子どもの頃は気づいていなかったのですが、活動の裏で目的やねらいを明確にしたものや、民間事業との関わり、疑問点、改善点、結果などの作戦会議が行われていることを今回の研修会で知りました。教員が子どもたちの成長に関わる上で、どのような事を話し合い、テーマを決めていくのか、とても大切だと改めて感じました。特に縦と横のつながりについて、教育現場によっては、横はつながれるが縦は難しい。縦はいけるが横は難しい、とそれぞれだと思います。その中で学校を越えたつながりを持つことは縦と横の関係を密接にしていく上でものすごく助かるものがあるし、子どもたちの成長に大きく関われるなと感じました。

- 教育学部に2年所属し、教職を目指す中で、授業準備の負担などをより具体的に認識できるようになったと感じている。模擬授業の考案など、各教科の教育法の授業を通して、実際教員となった時の不安感も大きくなっていた。そのため、教員の生活の様子や自身が教員になった際にやっていけるのかという不安もより具体的に想像していた。今回の現職の先生方との交流は貴重なものであり、少しでも(嶺南地域の)教職についての解像度を上げることができたのではないかと感じている。前年度の嶺南地域教育プログラム研修よりも、より教育学部的な視点を強化できている状態で研修に望めたのではないかと感じている。

参考

昨年度までの研修先と令和8年度から10年度までの予定

- 令和5年度 小浜市(研修先:口名田小学校,福井大学小浜サイト)

- 令和6年度 敦賀市(研修先:角鹿小中学校,福井大学附属国際原子力研究所)

- 令和7年度 美浜町(研修先:美浜中央小学校,美浜町生涯学習センター「なびあす」)

- 令和8年度 若狭町(予定)

- 令和9年度 おおい町(予定)

- 令和10年度 高浜町(予定)

嶺南地域学A(1年次・後期)

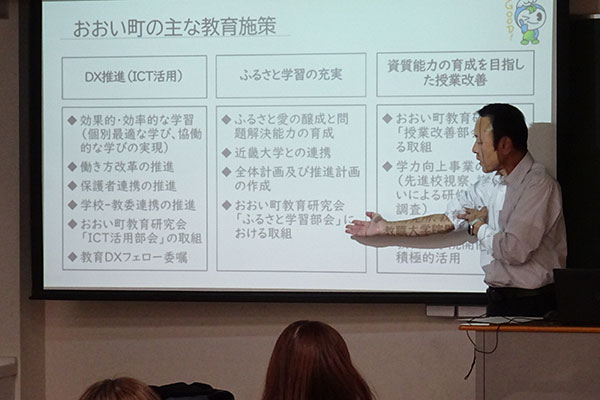

1年次の後期には、嶺南地域の教育事情や自然環境、社会、文化、歴史等について理解を深めることを目的とした「嶺南地域学A」という科目があります。ここでは、嶺南地域にある6市町の教育長や教育委員会の課長・指導主事、あるいは現職校長・教員が講師となり、それぞれの市町の教育の特徴についての講義があります。また、担当の大学教員も「嶺南地域の文学」、「湖沼の水環境 〜三方五胡と周辺環境〜」、「嶺南地域の自然災害と防災」、「嶺南地域の歴史と地理」のように、専門を生かして嶺南地域に特化した講義を準備しています。写真は、令和6年度の授業で、講師としてきていただいたおおい町教育長の講義の様子です。

1年次の後期には、嶺南地域の教育事情や自然環境、社会、文化、歴史等について理解を深めることを目的とした「嶺南地域学A」という科目があります。ここでは、嶺南地域にある6市町の教育長や教育委員会の課長・指導主事、あるいは現職校長・教員が講師となり、それぞれの市町の教育の特徴についての講義があります。また、担当の大学教員も「嶺南地域の文学」、「湖沼の水環境 〜三方五胡と周辺環境〜」、「嶺南地域の自然災害と防災」、「嶺南地域の歴史と地理」のように、専門を生かして嶺南地域に特化した講義を準備しています。写真は、令和6年度の授業で、講師としてきていただいたおおい町教育長の講義の様子です。

参加した学生の声

- 教師として生徒とどのような関わりをすればよいのか具体的にお話いただき、教師の仕事に希望を見い出せた。「人」を育てられるのは「人」しかいないし、それほどまでに、教師という仕事は人の人生に影響を与えることができるのだと考えた。

- 今日の講義を受けてみて、その地域にしかない特徴を生かした体験活動が行われていることや、人数に合わせた学校教育が行われていることを知った。また、どの小学校もそれぞれの目標を持ってふるさと学習に積極的に取り組んでいると感じた。人数が少ないからこそできる活動もたくさんあるのではないかと考えた。

- 『挑戦する教育像』としてスライドにあげられていた、「教職員が主体的に」「一人一人が明確に課題を持つ」、「現状維持は後退と同義」である等の目標について、現在嶺南地域学を学んでいる自分にとっても必要な意識であるように感じた。嶺南地域学は後期から開始されたばかりだが、自分なりに課題や関心のある軸を定めて学ばなければならない。講義の中で個人的探究要素を持ちながら学んでいきたい。

嶺南地域学B(2年次・前後期通年)

2年次には、嶺南6市町からそれぞれ準備・提供していただいた体験プログラムの中から参加したいプログラムを選んで主体的に嶺南地域について学ぶ科目「嶺南地域学B」があります。各市町が準備してくださった体験プログラムには、敦賀市の「敦賀まつり山車巡行」や小浜市の「OBAMA食のまつり」など、市町を代表するような行事への参加プログラム、美浜町の「国吉城址」やおおい町の「若州一滴文庫」など、市町の歴史・文化施設の見学プログラム、高浜町の「ブルーフラッグに関する学習」や若狭町の「三方五湖の年縞に関する学習」など、市町の特色ある活動や研究を学ぶプログラムなどがあり、さまざまな角度から嶺南地域を学ぶ機会となっています。こうしたプログラムは、毎年各市町で見直しを行ってくださり、より良いプログラムへとアップデートが図られています。写真は、令和7年度に高浜町が準備してくださった「ブルーフラッグに関する学習」の中で、ライフセイバーと一緒にビーチを巡回している様子です。

2年次には、嶺南6市町からそれぞれ準備・提供していただいた体験プログラムの中から参加したいプログラムを選んで主体的に嶺南地域について学ぶ科目「嶺南地域学B」があります。各市町が準備してくださった体験プログラムには、敦賀市の「敦賀まつり山車巡行」や小浜市の「OBAMA食のまつり」など、市町を代表するような行事への参加プログラム、美浜町の「国吉城址」やおおい町の「若州一滴文庫」など、市町の歴史・文化施設の見学プログラム、高浜町の「ブルーフラッグに関する学習」や若狭町の「三方五湖の年縞に関する学習」など、市町の特色ある活動や研究を学ぶプログラムなどがあり、さまざまな角度から嶺南地域を学ぶ機会となっています。こうしたプログラムは、毎年各市町で見直しを行ってくださり、より良いプログラムへとアップデートが図られています。写真は、令和7年度に高浜町が準備してくださった「ブルーフラッグに関する学習」の中で、ライフセイバーと一緒にビーチを巡回している様子です。

参加した学生の声

- 私はこの体験を通してBFについての理解が深まったのはもちろん、関わる人々の温かさに触れ、和田ビーチのことがとても好きになりました。ライフセービングや海クリーンの活動は、実際に教育面とつながる部分もとても多く、ためになる知識や経験を培うことができました。私が一番心に残ったことは、ライフセービングの体験をしている際に「教員がどれだけ水難事故に対して意識を持つかということが重要だよ」というライフセーバーの方の言葉です。教員を、さらに保健体育の教員を志すものとしてとても大切なことだと改めて実感しました。学校生活の中で一番といえるほど危険が隣り合わせの水場での活動では、もっと教員側は危険の意識を持たなければならないのではと感じました。そこで、今回ライフセーバーの方がおっしゃっていた「未然に防ぐ」という意識がとても重要になると感じました。

- BFでの体験活動を通して、若狭和田ビーチの魅力や若狭和田ビーチが10年間もの間BFに認定されているヒケツを学ぶことができた。ライフセーバーの方は海が好きという理由からライフセーバーの活動を始めて、社会人になった今でもたくさんの人の安全を守っていて、とても素敵だなと感じた。何を始めるにも根拠があれば成し遂げられるということを教えていただき、どんなことにも目的をもって、あきらめずに行動したいなと感じた。教育現場で子どもたちと関わるうえで、子どもたちの命を守るために、知識を持つことが大切であると感じた。BFに認定されることは終わりなき戦いで、前を見続けることが大切であると感じた。環境教育と情報、水質、環境マネジメント、安全とサービスの4分野が達成することが条件であり、たくさんの人と協働して若狭和田ビーチを守っているのだと感じた。地域の子どもたちと関わることで、若狭和田ビーチの魅力に気づき、ふるさと愛を育むことにつながると感じた。とても貴重なお話を聞くことができ私自身のためになりました。ありがとうございました。

参考

これまでの選択必修プログラム

- 令和5年度

小浜市「拉致問題啓発講座・現場視察」

美浜町「美浜町エネルギー環境教育」 - 令和6年度

敦賀市「日本遺産(鉄道遺産ストーリー)現地学習 <まち歩きコース>」

おおい町「若州一滴文庫で直木賞作家:水上勉にふれる」 - 7年度

高浜町「“世界に誇る海”を守り育てるためのブルーフラッグ体験」

若狭町「ラムサール条約登録湿地「三方五湖」周辺の歴史コース(年縞博物館・縄文博物館)」

地域実践演習(3年次・後期)

3年次後期(福井大学附属義務教育学校での教育実習後から)には、嶺南地域の学校で参観・実習体験をする「地域実践演習」という科目があります。この科目は2つのパートに分かれています。前半パート(「地域実践演習A(10~1月期)」)では、嶺南地域の学校から参観してみたい学校を1校から複数校を自由に選び、トータルで15時間から20時間の参観を行います。後半パート(「地域実践演習B(2月期)」)では、翌年度の教育実習を行う学校で3日間程度の事前実習を合宿形式で行います。教育実習に先行して実習校を訪問することにより、実習校の教員や児童・生徒とも顔見知りとなり、翌年度の教育実習がスムーズに行えたという評価を実習生や実習校の教員からいただいています。写真は、令和6年度の「地域実践演習B」のオンラインカンファレンスの様子です。学生と大学教員、嶺南教育事務所の所員の方が参加して、学生から報告された実習校での学びを共有しました。

3年次後期(福井大学附属義務教育学校での教育実習後から)には、嶺南地域の学校で参観・実習体験をする「地域実践演習」という科目があります。この科目は2つのパートに分かれています。前半パート(「地域実践演習A(10~1月期)」)では、嶺南地域の学校から参観してみたい学校を1校から複数校を自由に選び、トータルで15時間から20時間の参観を行います。後半パート(「地域実践演習B(2月期)」)では、翌年度の教育実習を行う学校で3日間程度の事前実習を合宿形式で行います。教育実習に先行して実習校を訪問することにより、実習校の教員や児童・生徒とも顔見知りとなり、翌年度の教育実習がスムーズに行えたという評価を実習生や実習校の教員からいただいています。写真は、令和6年度の「地域実践演習B」のオンラインカンファレンスの様子です。学生と大学教員、嶺南教育事務所の所員の方が参加して、学生から報告された実習校での学びを共有しました。

参加した学生の声

- 学校の雰囲気や、建物内について把握できたのでよかった。また、児童と関わる時間があったことで2週間という短い副免実習の中でもスムーズに関係を作ることができ、学びをつなげることができた。

- 事前実習体験で全てのクラスの授業に参加させていただき、コミュニケーションを沢山とらせていただいたことで、スムーズに実習に臨むことができた。特に、実習3日目で道徳の授業があったのだが、事前実習で生徒との関係性が築けたことが、プラスに働いたと感じる。また、実習が始まるまでの期間、不安よりも楽しみな気持ちで過ごすことができた。

教育実習(2週間)(4年次・6月期)

4年次には、2週間の副免教育実習を嶺南地域で行います。将来教員として勤務する嶺南地域の学校を実習先とすることにより、実習生にとってはより臨場感があり現実味を帯びた実習となります。一方で、実習校にとっても将来同僚となり嶺南の教育を担う「先生の卵」が実習に来てくれることで、学校全体として期待と歓迎の雰囲気が高まるとのことです。実習を終えた実習生の感想には、「手厚く丁寧に指導していただいた」との記述が多く見られました。写真は、令和7年度に嶺南地域の中学校で、実習生が研究授業をしている様子です。

4年次には、2週間の副免教育実習を嶺南地域で行います。将来教員として勤務する嶺南地域の学校を実習先とすることにより、実習生にとってはより臨場感があり現実味を帯びた実習となります。一方で、実習校にとっても将来同僚となり嶺南の教育を担う「先生の卵」が実習に来てくれることで、学校全体として期待と歓迎の雰囲気が高まるとのことです。実習を終えた実習生の感想には、「手厚く丁寧に指導していただいた」との記述が多く見られました。写真は、令和7年度に嶺南地域の中学校で、実習生が研究授業をしている様子です。

参加した学生の声

- 嶺南地域教育プログラムでの副免教育実習全般について感じたことは、多くの人のサポートと交通費・宿泊費等の金銭的な支援があったおかげで、実習が充実したということです。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。配属された学校には実習生が私だけで、1人だけという不安がありましたが、先生方が温かく迎えてくださったおかげで、安心して過ごすことができました。また、今年度は同じ合宿先(宿泊したホテル)の学生同士で、その日の出来事の報告会をできたのが有意義で良かったです。

- 地元の学校で教育実習を受けることができて良かった。少人数の特別支援のクラスに配属だったため、児童たちとも密に関わることができた。土曜に・日曜日に行われた授業作り研修会では、現場の先生方が親身になってアドバイスをくださったため、安心して実習に挑めた。

参考

- 主免教育実習(各自の所属するサブコースの校種)は3年次の8~9月期に4週間、附属義務教育学校または附属特別支援学校で行います。